走進大法 其乐融融

得法前因为工伤后遗症我患了脊椎病,后来又得了胃癌、神经官能症等多种病。我的家庭生活也不幸福。家里的事,老伴一辈子不但啥也不管,还抽烟、喝酒,稍有不顺便对我拳打脚踢。养儿育女、忙里忙外全都得我一个人操心,子女们实在都看不下去了,到九五年时,在儿子的支持下我终于和他离了婚。

九六年六月一日我去一个同事家,商量我俩如何做点小买卖。進了客厅和她聊了一会儿,我便站起来参观她的家。当進到里屋时,看到墙上挂着一幅画像,我不由自主的就双手合十叩拜起来。同事惊讶的说:“你怎么知道这样拜师父?我都还不懂怎样做呢。”我说:“我也不知道为什么这么做。”原来那是法轮大法师父的法像。同事认为我和师父的缘份一定很大,便鼓励我学法轮功。我从心里也认定这个功法好,可我当时还想做买卖挣钱,且自认为做买卖不撒谎就挣不到钱,可撒谎又不符合炼功人标准。所以对她说等不做买卖了再炼。这样我住在她家,我俩开始做买卖。可心里对这个事却老是放不下,到了第五天晚上,我跟她说:“我不做买卖了,从明天开始跟你去炼功。”这样一九九六年的六月六日,我走進了大法的门。

修炼后,很多人在我身上见证了大法的美好:炼功不多日,我身上的疾病便不医而愈,我浑身更有使不完的劲儿;在法中我认识到离婚是不对的,便主动让老伴回来了(那时老伴很落魄,再找的老婆也离他而去),我们办了复婚手续。家里的家务事我更是主动全揽下来,从无怨言,全家乐融融。

儿女们看到我的身心变化,更是对大法敬重不已,即使在中共对大法残酷迫害的这么多年中,儿女们都支持我修炼,因为他们都知道大法是好的。我的儿媳妇在我被抓时还对警察说:“要不是因为妈妈修大法,我们这个家早就破碎了。”那段日子是我此生最高兴的日子,我每天忙完家务,就和同修们一起学法、炼功,还出去洪扬大法,全部身心都投入了大法中。

進京为师父和大法鸣冤

可是好景不长,一九九九年邪恶的江氏流氓集团开始迫害法轮功。那段时间里,所有中共媒体喉舌都铺天盖地的对大法造谣、诬陷。我自身的经历,让我明白那些新闻全是假的,所以一点也没有动摇我修炼的意志。我也不让儿女和他们的家人看那些诽谤大法的新闻。九九年十月邪恶公开污蔑法轮功是什么“×教”,我便和同修一起進京上访。要为师父讨公道。那次我们不知道该怎么做,见到了一位博士(同修),他表示无可奈何,我们也就无果而返。

回来后,面对大法和师父的蒙冤,我是寝食难安,坐卧不宁。于是九九年末(离二零零零年元旦还差一星期),我和另外两个女同修又踏上了進京上访之路。当时的天气很冷,我们到北京后找不到住处,只好在街上逛,我捡了两个塑料口袋绑在腿上保暖。最后我们给了维权上访的访民一些钱,借住在她搭的临时小塑料棚里。第二天早七点,信访办一开门我们便冲了進去,没進去的都被抓了。我们進去后便各自拿了上访表格,填写了上访内容。一个外地来的男大学生闯了進来,警察要把他抓走。他说,我都来到这儿了,你们就让我写完再抓也行嘛。那些警察不给他笔,我马上把自己的笔递给了他,他对我说谢谢。我说不用谢,咱们是一家人。他刚写完了上访信,就被警察带走了。警察将与我同去的两位同修扣下,却把我推出大门外。我站在门外茫然了,我是个朝鲜族老太太,不会说汉语、不会写汉字,又不知道回家的路,可咋办呢?我便使劲儿敲上访局的大门喊着:“开门呀、开门我要進去。”那个警察开门说:“不要你,你快走吧。”我说:“我不走,我不知道回家的路,我要進去和她们在一起。”弄的警察哭笑不得,最后只好将我和她们一起送入了上访局派出所,我们被关在了派出所的一楼。第二天早上,我看二楼静静的没人,我就到派出所的二楼炼功去了。

上班时间到了,警察陆陆续续上班来了,发现少了一个人,就问哪去了?听有人说我在楼上炼功呢,就上二楼来看。一看我真在那炼功呢,就大怒:“你是哪来的?还敢在这炼功?”我笑呵呵的说:“炼功怕啥?炼功身体好,哪都好。”并反问他:“在没人的地方炼功有什么问题吗?”后来警察罚我,让我蹲着。我心想:我没犯罪,不是犯人,不应该蹲着,我应该打坐。我便坐下来打坐。他们又喊了几声,见我不理他们,最后也就不管我了。我这一打坐,不久驻京办事处的工作人员来接我们走。那个工作人员对我说:“阿迈(老奶奶的意思)走吧,这儿不是咱们打坐的地方。”我不理他,照样打坐。他又说:“阿迈,行了,起来吧。”我还是不动。最后他没办法,把我抱了起来,送到了驻京办事处。在那待了三天,最后我被送回了延边。那几天我忽然发高烧,烧的很厉害,被关了几天拘留后放回了家。

二零零零年十月,中共加重了对法轮功的迫害,当时延边地区也准备办洗脑班对大法弟子進行“转化”。有一天,一个当过辅导员的人来找我,说为了不被抓去洗脑迫害,写一张不炼功保证应付一下,如不写就会被抓走。我认为那样做是不对的,所以无论他怎么说我都没写保证书,我还要坚持炼功呢。然后,我就离开家躲了起来。后来听人说延边发生了大抓捕,无论写的还是没写的都被抓進了洗脑班。

再次進京为师父和大法鸣冤

周围的同修都被抓了,剩下我一个人心里很难受,看书也看不進去,炼功也静不下来。心里想:我是大法弟子,师父和同修都遭迫害,我一个人躲起来也不对呀。思前想后,最后决定再一次進京上访,为师父鸣冤。

主意已定,但又有些发愁:我年岁大,不懂汉语,又不认汉字,不认路,怎么進京呢?前两次是跟同修去的,这次咋办呢?我带着为难的心,去找其他同修,希望能结伴同行。可是那些剩下的全是怕心很重,走不出来的同修,一听我要進京上访,都不敢出来见我,找了两天一个都没找到。我心一横,到美容院烫了头、美了容,准备第二天自己進京。心想:虽然前面的路上困难重重,但车到山前必有路,心里有师父什么困难都能过的去。第二天我心里装着刚刚背会的《论语》和《洪吟》登上了去北京的火车。没想到在车上遇到一个小媳妇,一路上问长问短。当听我说去北京不认路时,她一口答应要照顾我,并把我安全送到了目地地。

到了天安门广场,我看到到处都是便衣和警察,一批又一批证实法的弟子被抓走了。正当我到处走时,一个警察走过来问我是哪来的,我说朝鲜来的,他以为我是外国人,马上给我敬个礼就走开了。这样没有人再拦我,我便在广场上走来走去,最后走到了天安门城楼下。那天城楼的门全开了,我便上了城楼。想来想去,觉的自己不能白来一趟,我便把自己戴的白色长围巾摘下来,然后准备在围巾上用口红写个“法轮大法好”的条幅挂出去。遗憾的是写完了“法”字后,却怎么都不会写那个“轮”字。正在我着急时,被警察发现了,最后没有打出这条“法轮大法好”的横幅,我便被送進了天安门派出所。

天安门派出所的警察问我是哪儿来的?我告诉他,我是从宇宙来的。警察说:“炼法轮功的不应该撒谎。”我说我确实是宇宙下来的。最后他们没办法,只好将我和其他四个不报地址的同修送入了北京最邪恶的朝阳派出所,准备对我们刑讯逼供迫害。一進朝阳派出所,其他四人就被送入地下监牢,不一会就听到传来惨叫声,一定是给他们上了酷刑。我被人带上了三楼,進了屋,他们就叫我说是从哪儿来的,还让我骂师父、骂大法。我告诉他们说,我没有见过我师父,我是看书时觉得好就炼了功,我没见过师父也就不知师父不好在哪里,我凭什么骂师父呢?他们见我不骂,他们就开始骂。我劝他们不要骂,告诉他们“人不在这儿,你骂等于骂自己”的道理。这时楼下的惨叫声越来越大,我就对他们说:“你们不要打人了,把人打死了你们也不会有好下场的。”后来他们见我什么都不说,便叫门外的一个男的進来了。那个男的朝我的脸左右使劲儿猛打了几下,可是我却不觉的疼。奇迹出现了,那个男的却忽然捧起自己的手掌哀叫着:“我的手,我的手怎么啦?”并跑到卫生间去洗手,之后再也没進来。我心里知道他是遭报了。后来又来了一个所长,见什么都问不出,就将我的双手反绑,还让一个小警察看着我,不让我睡觉,这时已经是后半夜了。我嘴里喊着:“我没犯罪,你们把我放下来,你们睡觉,我也要睡觉。”后来他们没办法就把我松绑了,我和他们一样睡到天亮。

第二天,我被他们也送入地下牢房。進去后,我惊呆了,地上到处都是一片一片的鲜血。送来的四人,只剩一人还趴在地上,其他三人都不知去向了。我当时对着那个警察喊起来:“你们还是不是人哪!把他们打的流了那么多血。”他们恐吓我说,也要对我如此。真是没人性啊。后来,来了一个云南办事处的工作人员来领我(他们听我的口音以为我是云南人)。这个工作人员说今天要放我,但不知怎样通知家属来接,他说让我一个人走不放心。我被他的伪善所蒙蔽,说出了女儿的电话。不到半小时,他就回来了,还得意的说:“你两次進京上访,两次拘留,你是延边人!”这样我又被遣送回延边,关入了看守所。两个月后的一天,我突然开始吐血,刑事犯叫来了狱警,后来怕我出事担责任,把我送回了家。因又要骚扰我,我便流离失所了。

从流离失所 到大法资料传递人

邪恶在到处找我,我居无定所,吃饭也成了问题。不但常人怕连累,去同修家同修都不敢给我开门(同修怕心重走不出来)。我曾因承受不了而失声痛哭。那段日子是我最艰难的日子,但我没有产生怨气,相反,我更能体会、懂得了对同修的关心爱护有多么重要,以至后来我再碰到和我一样流离失所的同修时,我都是尽全力去帮助他们,因为那样的苦我一个人吃过就可以了,不想让其他同修再受苦。

后来我搬到了农村住。二零零一年的一天早上,老伴发现院里有个大袋子,不知是谁扔進来的。打开一看,里面全是真相资料,可能是哪个同修送来的,但又不想让我知道是谁。不知道就不知道,没关系,我开始发送真相资料。但第二天、第三天每天都有人送一袋子真相资料。我自己发不完,就开始协调周边县市的同修们。那时资料也很缺,同修们也愿意要,就这样我不知不觉的成了资料传递人。

一次我在住宅楼发真相资料时,被一个自称政府工作人员的给抓住了,非要将我送到公安局。我没有害怕,边发正念解体他背后的邪恶因素,边和那人讲真相。我告诉他,我发的真相内容都是提醒人不要做坏事,不然会有恶报的实例。你是被中共蒙蔽的受害者,你这样干不对呀,你好好看看真相就会明白了。到了楼下,那人突然将绑我的绳子松开,他还说要上楼一趟,让我等他。我就走了。

机智的应对跟踪的、蹲坑的

二零零七年,同修们将做好了的半成品资料,送到我家统一装订成册。因为那段时间很忙,工作量很大,学法又跟不上,产生了干事心,最后被恶人发现了。

那天,我送资料时发现后面有人跟踪。我便机智的通知了资料点同修,通知完后才想到晚上八点还有个同修要来我家送资料。于是又通知了那个同修。那时已是晚上,街上到处都是警察,我想到家里还有不少做资料的器材,老伴一人在家,万一有什么事怕老伴抵挡不住,这样我又回了家。我上楼时,那些跟踪的警察也跟着要上楼,我回过头来朝楼下猛咳嗽两声,装作要下楼,那些跟踪的警察吓的转身就跑了。第二天,警察就开始在对面邻居家蹲坑,天天打麻将。我在家里发了几天正念,觉的正念很足了,我端了些自己做的泡菜,便敲开了邻居家的门。進屋后,我边发正念,边故意的指着那些蹲坑的警察向主人问这是谁,那是谁,主人支支吾吾的说是亲戚。我跟他们打了招呼后又对主人说给她送点泡菜尝尝,她说谢谢。我便回了家。第二天蹲坑的警察都撤走了。

不会说汉话的老人会读汉文的《转法轮》了

二零零四年起,我和同修们都意识到了应该多学法,才能走好修炼的路,便在我家组织了一个学法小组。刚开始时只有四个人,后来更多的同修都意识到了参加学法小组的重要,渐渐更多的同修走出来了。学法小组也由四人发展到十几人,由一个点发展到两个三个。那时我们学的还是朝文的《转法轮》。

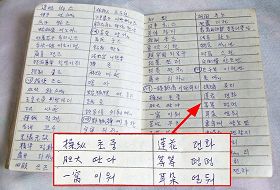

用朝文字音标好的汉字对照表 |

到了二零零七年,我们都有愿望想学汉文的《转法轮》。从那时起,我们就开始学汉文的《转法轮》了。开始时,因为一个汉字都不认识,只能听着别人读。后来同修把汉字都用朝文字标好音,我们学的就比较容易了。在师父的加持下,经过两年时间,到零九年,我们这些连一句汉族话都不会说的朝族老太太,已经能用汉语通读《转法轮》和师父的所有经书了。偶尔有字不认识,就在心里求师父帮我想起来。真的就一下想起来了,真是时时处处都感到了师父在加持。

给公安警察讲真相

零六年起我参与了多次营救同修的事,我和同修陪同家属去看守所、公安局要人,智慧的对遇到的每个工作人员讲真相。那些人开始时都气势汹汹的,不但不听,还破口大骂。我不动心继续讲,从六四讲到文化大革命再讲到中共的历次迫害,最后讲大法真相和大法在海外的洪传。最后他们都低下头静静的听我说了。有个官员还惊奇的问我怎么懂那么多?我告诉他,这是我六十多年的亲身经历。后来,明白了真相后的人,都不同程度的做了他们该做的事。

一定要修去各种强烈的人心

说了那么多事之后,我也该说说自己修炼中的不足了。那就是这颗不让人说的争斗心。因为我是孤儿,从小一个人长大。成长的经历让我觉的当有人欺负我时,我只有比她更凶才能胜利,所以也养成了我这顽固的争斗心。修炼后虽有所改变,但还没有从根本上修掉。即使面对警察时,争斗之心都有所表现。

这些年当我做了很多证实法的事后,由于学法不多,不让人说、不能被人瞧不起的争斗心就又冒了出来。表现为:当做了许多证实法的事,而被人抢了功劳的时候;当别人给我提出不同意见的时候;当同修能包容其他同修的“大错”,而不能容我的“小错”的时候……,我都多次魔性大发,最后和同修弄的不可开交。事情过后,也知道自己这样不对,但就是把握不住,心里痛苦极了。后来通过学法,知道自己有求名的心、有争斗心,再这样下去师父不高兴,而那些魔才高兴。我给师父上香时对师父说:“师父放心吧,我一定会修掉那些不好的心。”于是,我找到和我闹矛盾的同修,真诚的说:“以往的一切都是我的错,你们原谅我吧,我以后一定会改。”现在我的情况渐渐的好了,虽然有时还是忍不住,但一次比一次要好。

我是一个朝鲜族,初时连一句汉语话都不会讲,而且没有什么文化水平,不能象其他同修那样很深的理解法的内涵。但没关系,我就凭着对师父的信和对法的坚定走过了这十多年的血雨腥风。我有决心一定要修好自己,不让师父再替我操心。